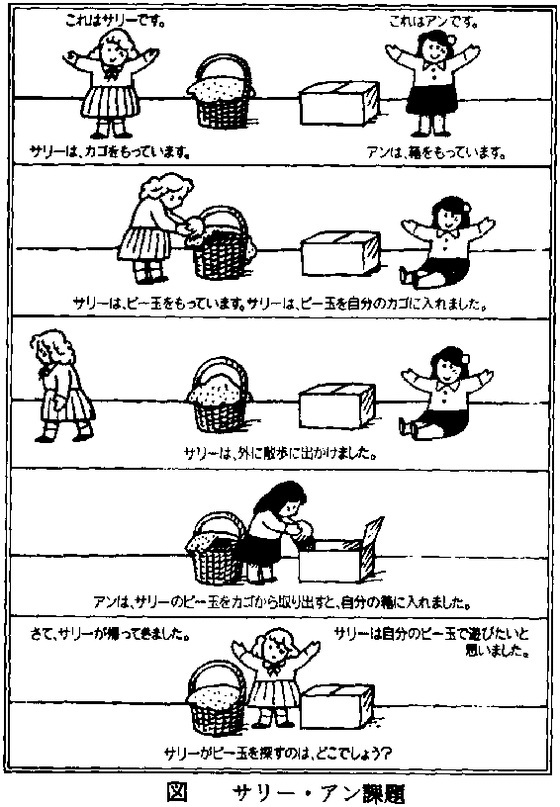

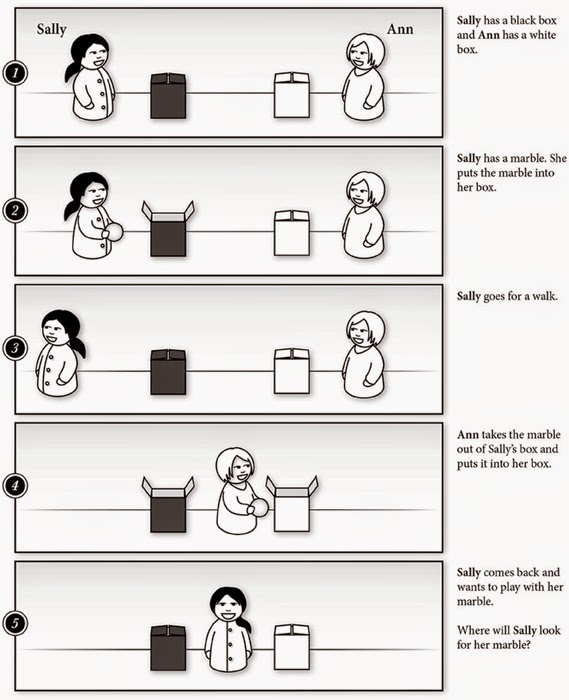

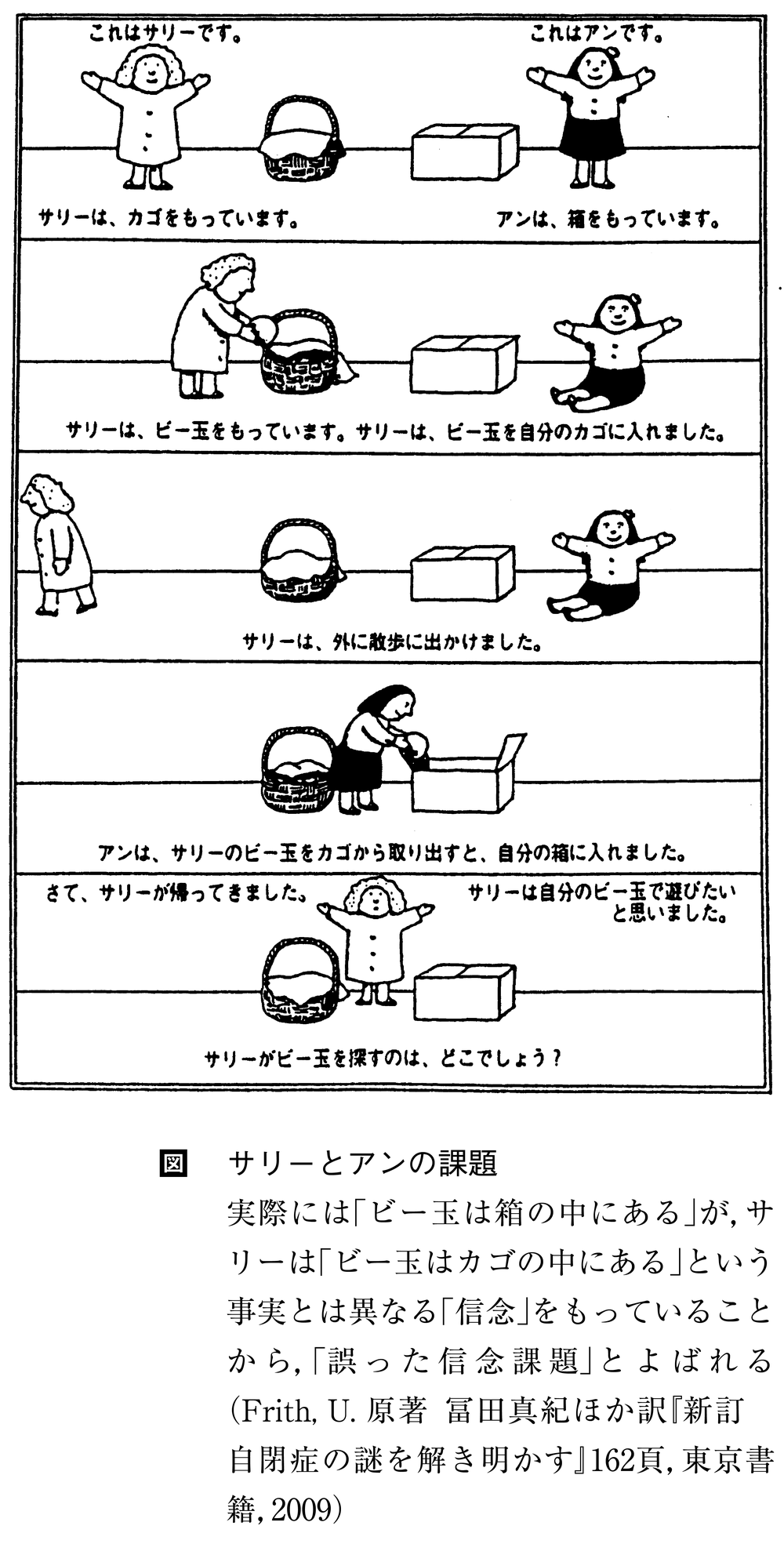

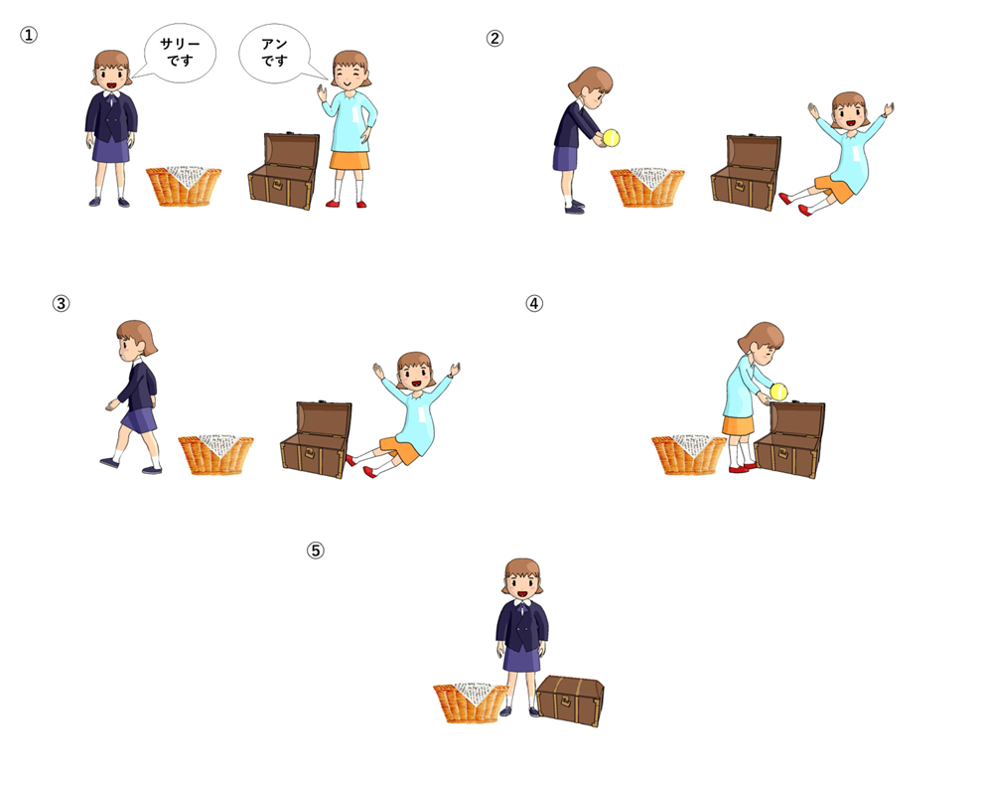

サリーとアン課題; サリーとアンが、部屋で一緒に遊んでいる。 サリーはボールを、かごの中に入れて部屋を出て行く。 サリーがいない間に、アンがボールを別の箱の中に移す。 サリーが部屋に戻ってくる。. 心の理論、そしてサリー・アンの課題 心の理論という言葉、お聞きになったことあるでしょうか。 児童精神科医になってまだ間もないころ、心の理論について教えてもらったことを覚えています。 松本英夫教授みずからの講義だったはずです。

サリーとアンの課題 誤信念課題 誰よりもわかりやすく解説 YouTube

「心の理論」とは?サリーとアン課題の教材から 幼児用オリジナル教材の無料ダウンロード|アディムランド

サリーとアンの課題について考える【第185回 日常生活補完計画】 YouTube

マクシ課題 サリーとアン課題 ちび姫☆成長日記~痙性麻痺と軽度知的障害

「サリー・アン課題」について その他 てつさら日記

5y3m サリーとアンの課題 はなのブログ 2017年8月に出産

【心の理論――ASD児の心を理解する「サリー・アン課題」】祝♪書籍化記念!追加連載 第3回 ヨメルバ KADOKAWA児童書ポータルサイト

サリーとアンの課題 スモールステップで完全攻略! 発達障害 子育て研究所

サリーとアン課題 forestkidsikedaのブログ

サリーとアンの課題 サリーとアンの課題 アリスのイラスト pixiv

サリー・アン課題とは?目的・内容とやり方をわかりやすく解説 Psycho Psycho

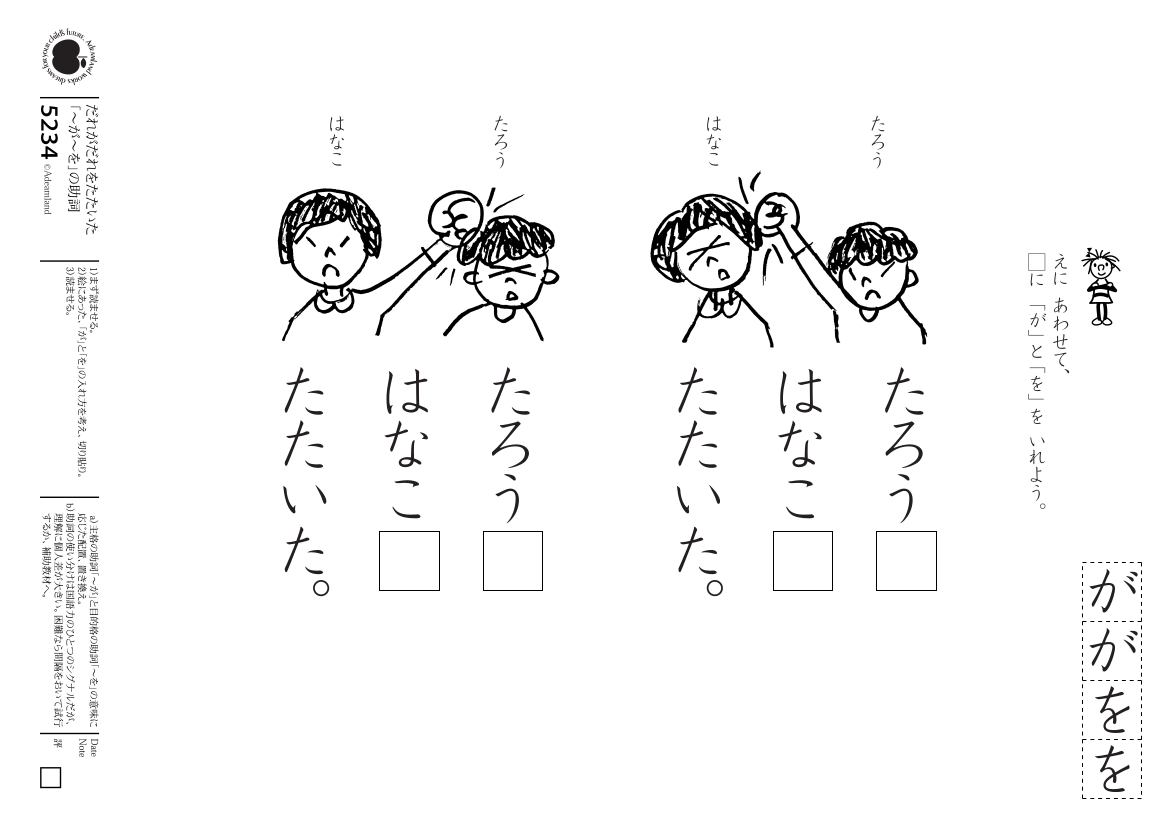

「サリーとアンの課題」をアレンジした教材 幼児用オリジナル教材の無料ダウンロード|アディムランド

うちのエルサとサリーとアン。 うちのエルサはアスペルガー

きのけんブログ 3月 2015

サリーとアンの課題 スモールステップで完全攻略! 発達障害 子育て研究所

心の理論(こころのりろん)とは? 意味や使い方 コトバンク

マクシ課題 サリーとアン課題 ちび姫☆成長日記~痙性麻痺と軽度知的障害

心の理論 / サリーとアン課題 / 他者理解

当事者が自分の言葉を持ちにくい理由(1)まずは心の理論から 発達支援交流サイト はつけんラボ

【コミュニケーション】ASD(自閉症スペクトラム症)の他者理解 宇都宮教室 こどもサポート教室 きらり、あいあい、クラ・ゼミ

自閉症スペクトラムの子供は、相手の考えを感じたり、推測することが苦手です。そのため他人に興味を示さないこともあります。そこで今日は、サリーとアンの課題という、相手の立場になって考えることができるのか?という簡単な検査について解説してみたいと思います。. すると、アンが、バスケットからビー玉を取り出し、自分の箱に入れました。 サリーが部屋に戻った時、どこからビー玉を取り出そうとするでしょうか。 この問題に3歳くらいまでのお子さんはたいてい「箱」と答えます。これは、自分が見て知った現実と.