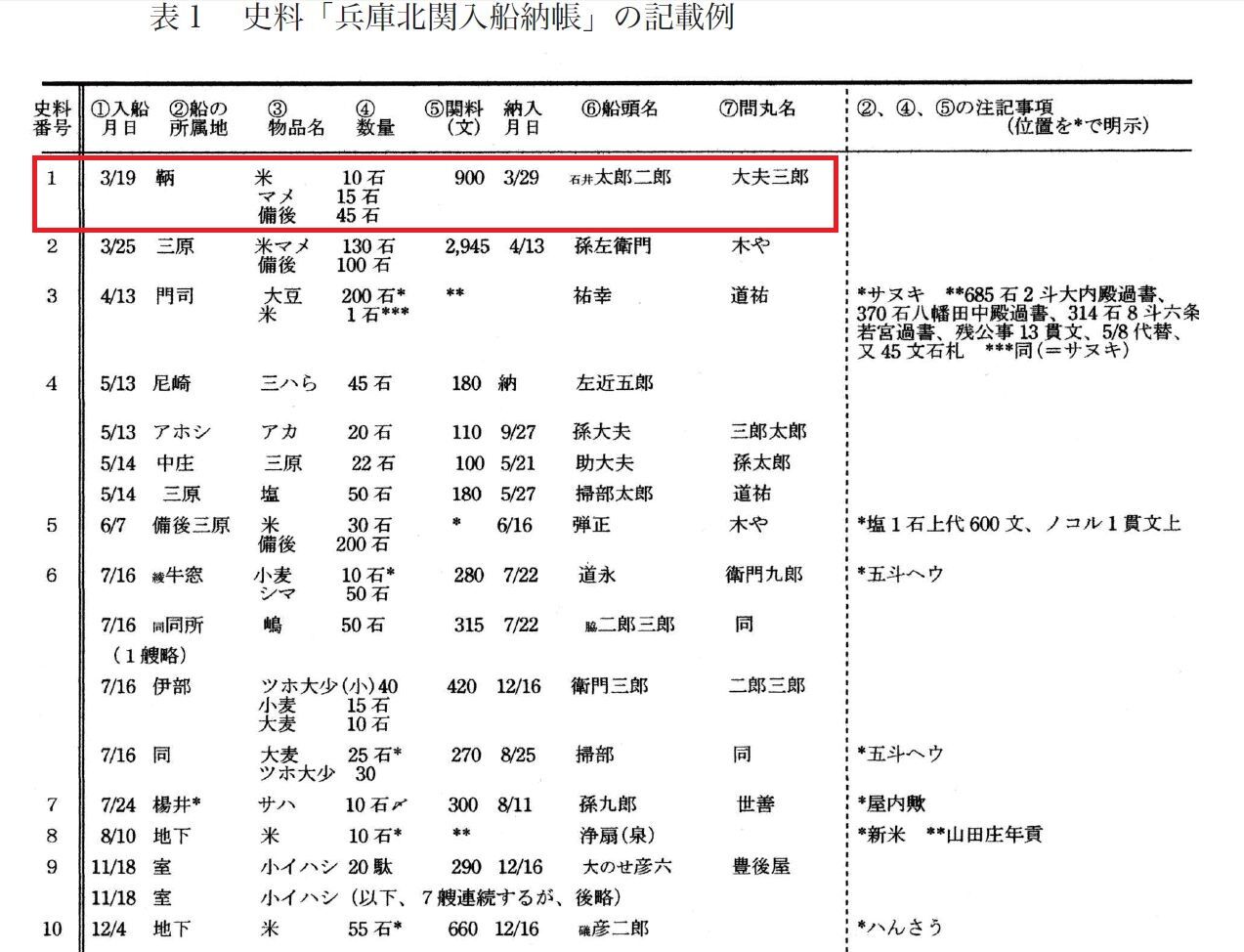

『兵庫北関入船納帳』には、延べ1933回の船の入港が記録されている。 その内、500石積級以上の大型船は19隻もみられる。 入港船の船籍地は、瀬戸内海東部を中心に瀬戸内海全域と土佐東部におよぶ。 積載物も米や塩、魚介類をはじめ、 藍 や陶器、鉄、 筵 (畳表)といった地域性を反映した物など、バラエティに富んでいる。 傾向. 大型船の船籍地は、遠隔地である瀬戸内海西部に多い傾向がある。 遠隔地の場合、主要港に周辺港から物資が集積された後、大型船で兵庫に運搬していたと推定される。 また同じ船籍の船は、その船を兵庫で受け入れる問丸が、ほぼ同じである場合が多いという傾向もある。 史料発見の経緯.. 東京大学文学部所蔵の「兵庫北関入舩納帳」は、中世の 役割を知る上での好史料である。 国兵庫北関に納めた関税の巽で、十五世紀中頃の問丸の年(一四四五)正月・二月の間に、東大寺の領有する摂津のごとくこの史料は、瀬戸内海を航行する船舶が、文安二問丸について研究する際の基本的史料の一つである。 周知 ところで、近年林屋辰三郎氏にょって、東大本「兵庫北 でと、東大本「兵庫北関入舩納帳」に?づく内容を持つここの記録は、その収載期間も文安二年三月以降翌年正月まされ、燈心文庫本「兵庫北関入舩納帳」と名付けられた。 関入舩納帳」とほぽ同様の、記載内容を持つ関税巽が発見 七月、両史料は、林屋氏らにょって翻刻のうえ、『兵庫北とが判明し、学界の注目を集めた。 幸にして昭和五十六年. (2)

塩飽 瀬戸の島から

兵庫北関入船納帳 JapaneseClass.jp

中世讃岐の港 兵庫北関入船納帳に出てくる宇多津の「平山」船は詫間の塩を運んでいた 瀬戸の島から

兵庫北関入船納帳 瀬戸の島から

中世の塩飽 兵庫北関入船納帳に出てくる塩飽船の船頭と問丸 瀬戸の島から

兵庫北関入舩納帳 Hyogo Kitaseki Irifune Nocho 人気ブランドを swim.main.jp

「兵庫北関入舩納帳」記載の「藁江」について 秘境探検

兵庫北関入船納帳 YouTube

中世の瀬戸内海 瀬戸の島から

『兵庫北関入舩納帳』の一考察

中世讃岐の武将 秋山氏は、どうして那珂郡金倉郷から三野郡高瀬郷へ拠点を移したのか 瀬戸の島から

中世の塩飽 兵庫北関入船納帳に出てくる塩飽船の船頭と問丸 瀬戸の島から

兵庫北関入舩納帳(燈心文庫・林屋辰三郎編) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の古本屋」

ヤフオク! 外箱付 問題あり 兵庫北関入船納帳 燈心文庫 林...

中世小豆島の製塩 兵庫北関入船納帳には、小豆島産の塩が年間1万石以上通関したと記されている。 瀬戸の島から

兵庫北関入舩納帳 ひょうごきたせきいりふねおさめちょう 戦国日本の津々浦々 ライト版

中世讃岐の港町 兵庫北関入船納帳に出てくる讃岐の港 瀬戸の島から

ヤフオク! 外箱付 問題あり 兵庫北関入船納帳 燈心文庫 林...

兵庫北関入舩納帳 Hyogo Kitaseki Irifune Nocho 人気ブランドを swim.main.jp

中世の塩飽 兵庫北関入船納帳に出てくる塩飽船の船頭と問丸 瀬戸の島から

兵庫北関入船納帳 (ひょうごきたせきいりふねのうちょう) 東大寺が領した兵庫津北関の1445年 (文安2)1月~46年1月までの関税徴収の帳簿。. 日記風に入船を記録し,船籍地,積載品目および数量,関料とその納入日,船頭名,船主の問丸の順で記載。. 中世.. There were two customs gates in operation at the port of Hyogo (present day Kobe) during in late medieval Japan. The northern gate had been placed under the authority of Todaiji Temple, the southern gate under Kofukuji Temple. This article discusses how the northern customs house was being operated as of 1445, based on an analysis of three customs ledgers compiled during that year: Hyogo.